本文

国東半島が誇る文化遺産「六郷満山」について

六郷満山とは?

六郷満山とは、国東半島の6つの郷(来縄・田染・伊美・国東・武蔵・安岐)の谷々で発展した寺院群で、活動の目的から3つのカテゴリー(本山→学問、中山→修行、末山→布教)に分かれていました。

国東半島は宇佐神宮・弥勒寺に伝わった天台宗の実践の場として、九州ではいち早く仏教が栄えた地域であり、宇佐・八幡神の影響を強く受けながら、厳しい地形での修行を好む山岳宗教との融合を経て、独特の六郷満山文化を花開かせました。

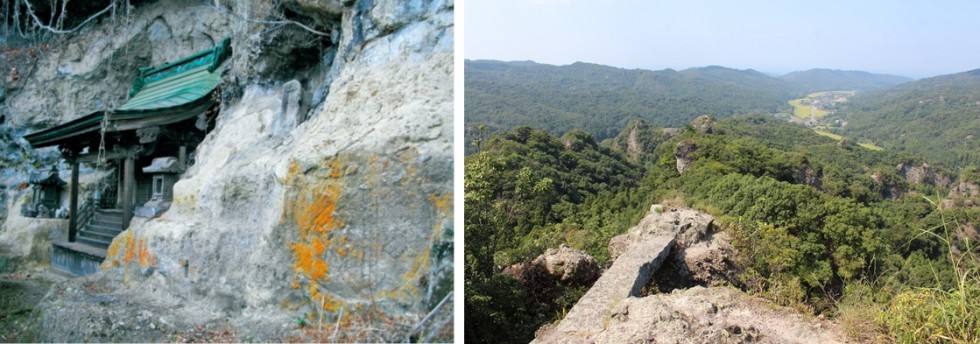

そのため、六郷満山では神仏習合の文化が色濃く、神社と寺院とが一体となって存在していたり、神社の規模が寺院と同等であったりします。また、寺院によっては後背の耶馬(岩峰)の中に多くの修行の場(岩屋・無明橋など)が設けられています。

市内の六郷満山寺院(跡も含む)分布図

並び立つ天念寺講堂・身濯神社(左)、重文・木造阿弥陀如来立像のあった小両子岩屋(右)

旧無動寺(下黒土・身濯神社)(左)、中山仙境・無明橋(右)

平安時代の面影がそのままに

六郷満山の文化財で最も有名なのが、国宝に指定されている「富貴寺大堂」です。富貴寺大堂の中には、中央の木造阿弥陀如来坐像(国重文)や大堂壁画(国重文)によって、平安時代の人々が思い描いた極楽浄土の世界が表現されています。

六郷満山では平安時代後期に仏像製作に取り組んでおり、各寺院に平安時代の仏像が残されています。富貴寺大堂と同じように阿弥陀如来像(富貴寺本堂・真木大堂・霊仙寺・小両子岩屋(鬼会の里))や、厳しい形相で衆生を教え諭す不動明王像(真木大堂・長安寺(太郎天)・応暦寺・無動寺)が多く残っています。その他には、日本最大の木造大威徳明王像(真木大堂)、木造薬師如来坐像 附十二神将(無動寺)など、地方の仏像では最高峰のものが多数残されています。

国宝・富貴寺大堂(左)、真木大堂・木造阿弥陀如来坐像及び木造四天王(右)

不動明王の化身とされる木造太郎天立像(左)、無動寺・木造薬師如来坐像及び十二神将(右)

石造文化財の宝庫

国東半島は安山岩・凝灰岩の両方が採れた石材の宝庫であり、石造文化財は数え切れないほど残されています。

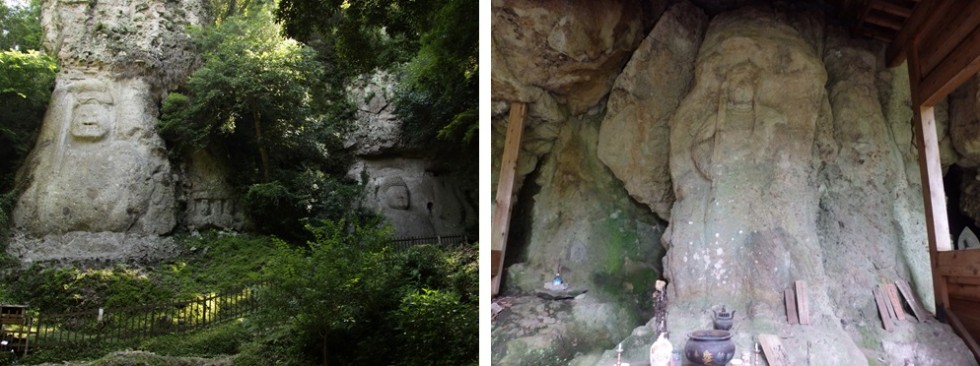

特に有名なのが磨崖仏であり、熊野磨崖仏(国史跡・国重文)には8mを超える日本最大級の磨崖仏(不動明王像)がありますし、鍋山磨崖仏(国史跡)・元宮磨崖仏(国史跡)・福真磨崖仏(県史跡)・堂ノ迫磨崖仏(県史跡)・梅ノ木磨崖仏(県史跡)など多数残されています。

また、宝塔が国東半島で独自の発展を遂げた国東塔、中世のものだけでも数万基残されている五輪塔、江戸時代の地元仏師による表情豊かな石造仁王像など、六郷満山はまさに石造文化財の宝庫となりました。

熊野磨崖仏((右)大日如来像(左)不動明王像)(左)、鍋山磨崖仏(不動明王立像)(右)

200基の五輪塔と磨崖五輪塔(霊仙寺墓地)(左)、大曲の国東塔(右)

寺院の歴史が人々をつなぐ

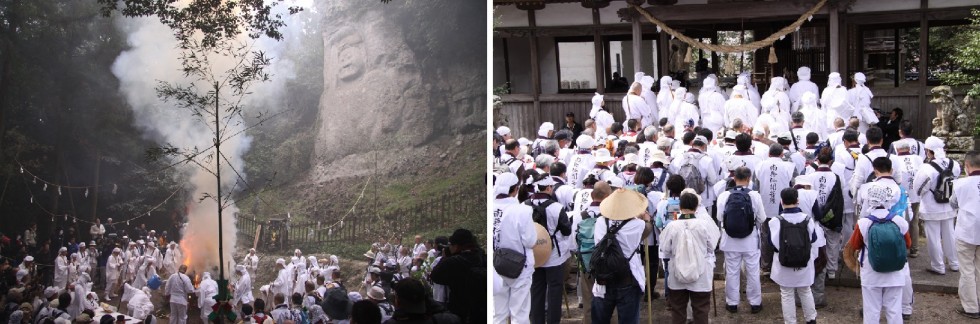

旧暦正月七日に開催される国東半島最大の法会「修正鬼会」。かつては多くの六郷満山寺院で開かれていましたが、過疎化などによって徐々に減ってゆき、市内では天念寺のみで開かれています。修正鬼会は六郷満山開基の祖霊をはじめとする「先祖の霊」を祀る法会で、天下泰平・五穀豊穣・息災延命などのご利益があるといわれています。天念寺のある長岩屋集落では、この修正鬼会を非常に大切にしており、集落総出でオオダイ(大松明)をつくり、法会の際に夜空に掲げています。

また、現在では10年に一度ほど開催されている「峯入り」は、斉衡2年(855年)の記録が残る日本最古級の峯入り修行であると言えます。不動明王の真言を唱えながら峯々を渡るうちに、行者達は神聖な空気に包まれていきます。行者の加持を受ければ、様々なご利益があると言われており、人々は行者達を集落へと迎え入れます。

修正鬼会(黒:荒鬼 赤:災払鬼)(左)、オオダイ(大松明)を担ぐ長岩屋の人々(右)

熊野磨崖仏での開白護摩行(左)、神仏習合の峯入りでは神社にも詣でる(右)

『六郷満山寺院群詳細調査報告書』について

『六郷満山寺院群詳細調査報告書』表紙

豊後高田市では、平成25~27年度にかけて、六郷満山に関連する石造物・仏像・遺跡などの価値を再発見し、これからもより良い保存・活用を目指していくために、市内24ヶ所の六郷満山寺院について詳細調査を行ってきました。

その成果として、『六郷満山寺院群詳細調査報告書』が完成しましたので、豊後高田市立図書館などに配架しました。六郷満山について、より深く勉強されたいという方はぜひご参照ください。

また、PDFファイルもご活用ください。