本文

豊後高田市の耶馬(岩山)にまつわる名勝・景勝地について

「耶馬(やば)」って何?

江戸時代の思想家、頼山陽(らいさんよう)が中津・山国谷を訪れた時に、その景色を気に入って中国風の文字をあてて「耶馬渓天下無」と漢詩に詠んだことにはじまり、凝灰岩や溶岩などの侵食によってできる奇岩の連続する景色を「○○耶馬」と呼ぶようになりました。

豊後高田市にも多くの耶馬があり、古来より景勝地として親しまれてきました。

豊後高田市の耶馬

夷耶馬(国指定名勝「中山仙境(夷谷)」の一部)

豊後高田市を代表する耶馬と言えば、夷谷の耶馬です。瀬戸内海国立公園に選定され、国指定名勝「中山仙境(夷谷)」にもなっています。

一路一景公園から一帯の景色を眺めると、岩柱の群れが競い合うように直立しており、「日本の桂林」と形容される絶景が広がります。大仏岩・烏帽子岩・鯨岩など、岩にはそれぞれ形からユニークな名前が付けられています。

東夷と西夷の間を隔てる岩峰群を「中山仙境」と呼び、拝み合わせの無明橋をはじめとした修行の場や霊場が多く開かれたことが知られています。

一路一景公園からの眺望 中山仙境からの景色

中山仙境の無明橋 隠山軍談※1の伝説がある「隠れ洞穴(うと)」

※1:中津城で黒田官兵衛のだまし討ちに遭った宇都宮鎮房の残党が反撃の機会をうかがうために夷谷に隠れていたという伝説。

天念寺耶馬【国指定名勝】

天念寺の後背に聳える高い岩峰も豊後高田市ではメジャーな耶馬です。その中心部には六郷満山の寺院・天念寺が開かれており、長岩屋山という山号に相応しい横長の大きな岩屋の中に伽藍が広がります。御山と呼ばれる岩場には、岩屋などの修行の場が開かれています。アーチ状の無明橋は誰もが知っている豊後高田市のシンボルです。

天念寺耶馬は国東市出身の思想家・三浦梅園が愛したことでも知られており、梅園の漢詩を刻んだ鳥居の一部が本堂横に残されています。明治時代には既に景勝地として多くの人が訪れていたようで、『大分県社寺名勝図録』にも描かれています。

天念寺耶馬 天念寺講堂と身濯神社と耶馬

天念寺の無明橋 かつては御山にあった阿弥陀如来立像

田染耶馬

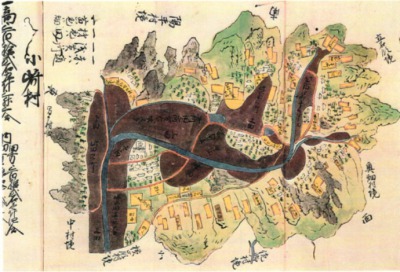

田染荘は杵築市・鋸山を中心に幾重にも広がる耶馬の一部を有しています。熊野磨崖仏などの大きな磨崖仏も、この耶馬を利用してつくられました。2015年7月に市指定文化財となった「田染荘の村絵図」にも、江戸時代初期の頃の耶馬の姿が描かれています。

よく田染荘の水田を見るときにあがる夕日岩屋も、耶馬の中にできた霊場を利用してできた展望台で、「天然の航空写真」とたとえられる絶景は有名で、優れた農業景観として「国の重要文化的景観」や「世界農業遺産」の中心的な構成要素にもなっています。田染上野にある三ノ宮八幡社の前に並ぶ岩林も、「三ノ宮の景」と呼ばれる景勝地です。

田染荘の耶馬は、水田や人々の暮らしにとけ込んでいるところが見所です。

熊野磨崖仏 間戸の岩峰

三ノ宮の景 田染荘の村絵図

鬼城耶馬

並石ダムのところから見える奇岩の連続は鬼城耶馬と呼ばれます。こちらも瀬戸内海国立公園の中に含まれています。目立つところに大きな穴があり、鬼が住んでいると言われた事から「鬼城耶馬」と呼ばれているようです。

並石ダムより少し進んだ所にある「大内観音岩屋」は、大きなドーム状の岩屋の中に2階建ての御堂が入っている、市内でも珍しい場所です。

イチョウやカエデも多く、気温が少し低いことから、市内ではいち早く紅葉を見ることができるスポットにもなっています。

鬼城耶馬と並石ダム 大内観音岩屋

無動寺耶馬【国指定名勝】

今の無動寺の裏にある耶馬も景勝地として有名です。明治時代の地誌『西国東郡誌』では「奇勝の中の奇勝」と大迫力の巨大な岩壁を絶賛しています。

現在は無動寺になっていますが、ここには江戸時代までは「黒土石屋(本松房)」という六郷満山の寺院があり、無動寺は下黒土・身濯神社の辺りから移ったということが分かっています。

無動寺耶馬 無動寺と耶馬

※耶馬を楽しむ時の注意

- 耶馬は景勝地ですので、見るだけでも十分楽しめますが、無明橋などを訪れたいという方は、ロングトレイルのルールに従い、十分に安全に配慮してください。

- 耶馬は自然が作り出した豊後高田市の宝です。むやみに耶馬を傷つける、珍しい植物を採取するなど行為は控えてください。