本文

豊後高田市の文化財(総合ページ)

荘園と六郷満山の文化が彩る千年ロマンの文化財

豊後高田市は古代から宇佐神宮や弥勒寺の開発によって拓かれ、平安時代中後期から各所に荘園が誕生しました。田染荘・都甲荘・来縄郷・小野荘・草地荘・真玉荘・臼野荘・香々地荘といった市内の荘園は、宇佐神宮領や弥勒寺領として寺社を支えた一方で、宇佐さらには京都の洗練された文化を国東半島にもたらしました。

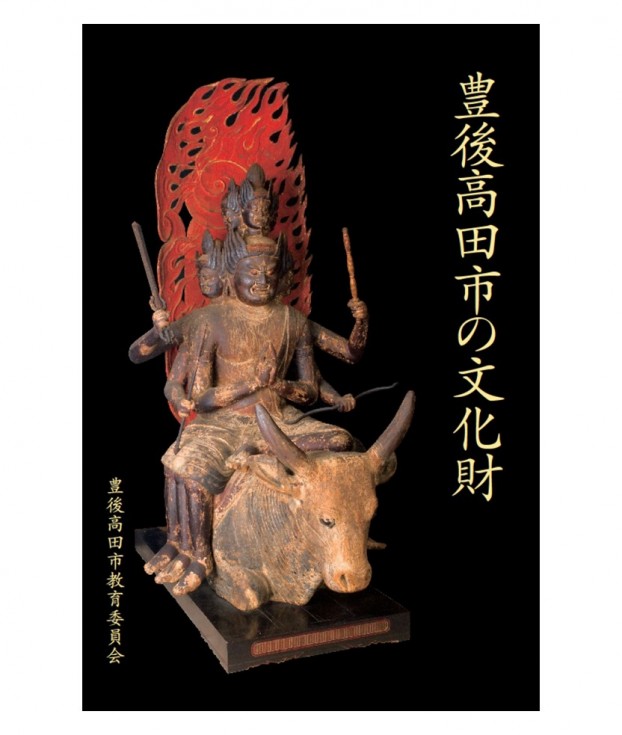

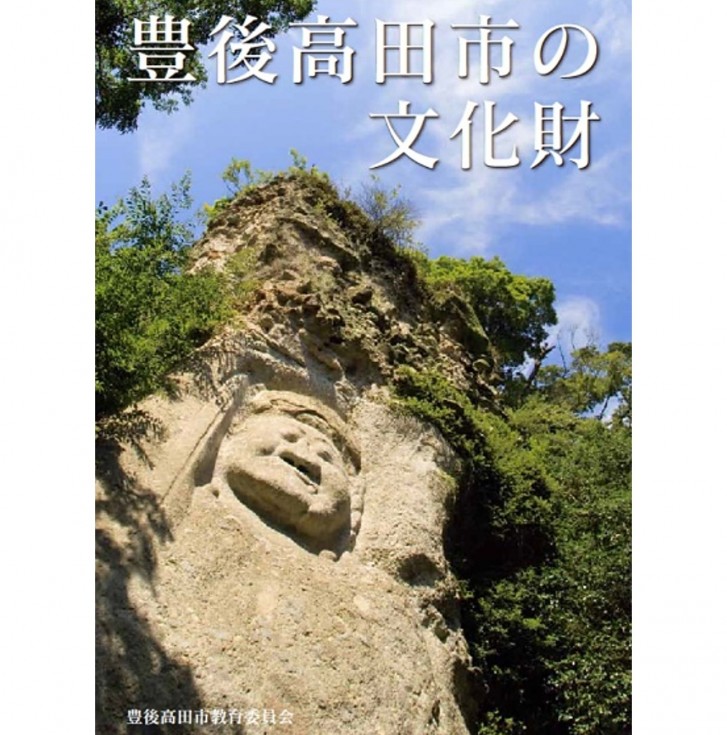

国東半島で独特の山岳仏教を生み出した六郷山寺院の内、富貴寺・真木大堂・長安寺・天念寺・応暦寺・無動寺・霊仙寺といった重要な役割を果たした寺院が市内には多く所在します。これらの寺院は、平安時代中期頃に近畿地方で隆盛した天台宗の影響を強く受けて誕生し、鎌倉時代には将軍の祈願所として崇敬を集め、一つの大きな宗教的な空間として成立しました。その文化は「六郷満山文化」と呼ばれ、国宝・富貴寺大堂や、真木大堂の諸仏、熊野磨崖仏、天念寺修正鬼会、長安寺の太郎天像、各所の国東塔、峯入りの修行などが、その興隆ぶりを今に伝えています。

武士の時代を経て、豊かな文化財の故郷に

豊後高田市では武士の活動も多く見えます。鎌倉時代の都甲氏・真玉氏らは元寇などで活躍していますし、戦国時代には大友氏の重臣吉弘氏・田原氏などが市域で活躍しました。彼らは次第に荘園や寺院を支配するようになり、その足跡があらゆる所に残されています。

江戸時代に入ると竹中氏による高田藩が成立しましたが、僅か数年で所替えとなり、高田地域は島原藩に編入されました。その後、江戸時代の高田は港町として栄え、桂川沿いに屋敷が広がっていきました。その町並みは後の昭和の町につながっていくものもあります。

また江戸時代を通して、高田鋳物師や石工等、職人の活動が民間へと広がってゆきます。それによって農業の技術が向上し、石造物が再度市域にあふれました。市内に多い仁王像のほとんどは江戸時代に造られたものになります。

栄えし文化がそのままに~市内全域が「青空博物館」~

近代に入ると豊後高田は商業の町として名をあげます。豊後高田市の中心部では高田農業倉庫(昭和ロマン蔵)をはじめとするモダンな商家建築、「昭和の町」として著名な町並み景観が、今も変わらずあなたを迎えてくれるでしょう。

様々な世界との交流の中で文化を作り上げてきた豊後高田ですが、その一方で独自の文化を守り抜いてきました。例えば、天念寺修正鬼会や若宮八幡神社秋季大祭の際の大松明は毎年地域の人達の手でつくられているものですし、田染荘小崎などの美しい農村景観も地域の人々の弛まぬ努力の上に成り立っています。このように伝統と文化を伝えようという豊後高田の人々が多くの文化財をこの地に残したのです。

豊後高田市の文化財一覧

市内の文化財一覧表、説明冊子です。ダウンロードしてご活用ください。

- 豊後高田市の文化財一覧表[PDFファイル/480KB](令和3年3月26日現在)

- (冊子)『豊後高田市の文化財』〔分割版〕(平成25年3月発行)

- 「概要、国指定・国登録文化財」[PDFファイル/6.14MB]

- 「県指定文化財」[PDFファイル/5.83MB]

- 「市指定文化財」[PDFファイル/7.69MB]

↓平成25年度以降の新指定文化財の情報はこちらから

- 新指定の文化財[PDFファイル/1.04MB]

- 平成25~27年度[PDFファイル/1.04MB]

- 新指定の文化財(平成28年度)[PDFファイル/864KB]

- 新指定の文化財(平成29年度)[PDFファイル/1.51MB]

- 新指定の文化財(平成30年度)[PDFファイル/1.02MB]

- 新指定の文化財(令和元年度)[PDFファイル/310KB]

- 新指定の文化財(令和2年度)[PDFファイル/579KB]

(マップ)『豊後高田市の文化財』

市内の文化財の位置を落としたマップです。ダウンロードしてご活用ください。

市内の文化財の位置を落としたマップです。ダウンロードしてご活用ください。

『豊後高田市の文化財(マップ)[PDFファイル/1.85MB]』