本文

豊後高田市で活躍した戦国武将・吉弘統幸について

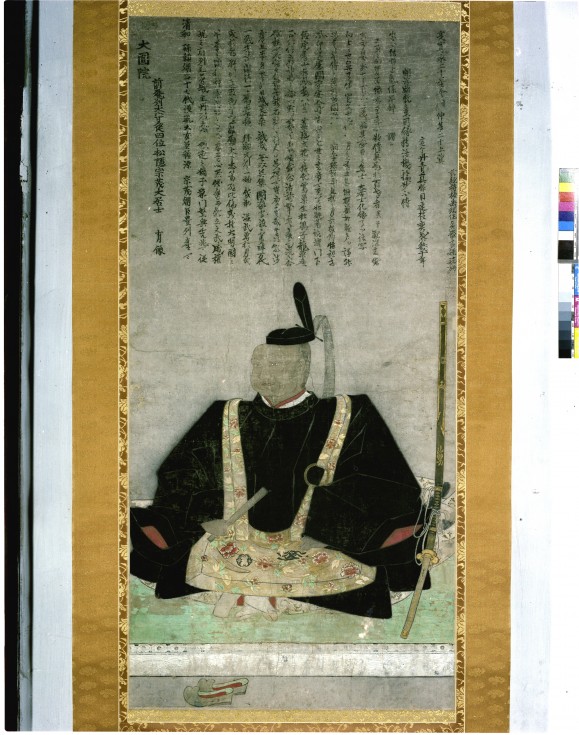

吉弘統幸(よしひろ むねゆき)は、主君への変わらぬ忠義と、石垣原(いしがきばる)合戦での壮絶な死を現在も称えられている都甲地域を代表する武将の一人です。

NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」の第49回「如水最後の勝負」にも登場し、俳優の的場浩司さんが統幸を熱演しました。

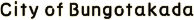

吉弘氏一族

吉弘氏家系図

吉弘氏は鎌倉時代から大友氏に仕えていた武士の一族です。もともとは武蔵地域に領土を持っていましたが、戦国時代の親信(ちかのぶ)の代に都甲地域に移動してきたと言われています。

中でも活躍が目覚ましいのは、統幸の祖父にあたる鑑理(あきただ)であり、大友氏の加判衆(老中、年寄とも、最高議決機関の構成員)として重要な文書発給の際や、各所の合戦で多くの戦功を挙げ、立花道雪(たちばな どうせつ)・臼杵鑑速(うすき あきはや)と合わせて豊州三老に数えられます。鑑理の娘(統幸の叔母)は菊姫という名で知られ、大友家当主の義統(よしむね)(宗麟の子)の正室です。

次代の鎮信(しげのぶ)は加判衆からは外れますが、大友氏の有力奉行人として博多港の運営や日向遠征に参画していきます。しかし、天正6年(1578)に薩摩島津氏との耳川の合戦(現宮崎県川南町~延岡市にかけて)の際に命を落としてしまいます。

養子に行ったため名字は違いますが、高橋紹運(じょううん)や立花宗茂(むねしげ)も吉弘氏一族の人物です。高橋紹運は統幸の叔父にあたりますが、大友氏の有力奉行人として各所の戦で活躍し、島津軍5万に対して、わずか763人で応戦し戦死したことで有名です(岩屋城の戦い)。立花宗茂は統幸の従弟にあたりますが、九州征伐以後は豊臣秀吉に仕えて、功績が認められて豊臣姓を下されます。関ヶ原の合戦では西軍の部隊長として大津の細川幽斎に抑え込まれ、関ヶ原には到着できず、西軍についたとして改易処分を受けました。しかし、大坂の陣での活躍や、本多忠勝の世話役などの功績によって元和6年(1620)に柳河藩初代藩主に返り咲きました。

吉弘統幸(よしひろ むねゆき)

統幸は筧(かけい)城で生まれたと伝えられています。父は大友家の重臣の吉弘鎮信(しげのぶ)、母は臼杵鑑速(うすきあきはや)の娘です。15歳の時、耳川の戦いで父・鎮信が戦死したため、吉弘氏の家督を継ぐことになります。以後、衰退する一方の大友家を、吉弘一族【統幸とその叔父の高橋紹運、従弟の立花宗茂】は支え続けました。

吉弘統幸肖像 立花宗茂肖像(福厳寺所蔵・写真データ提供:柳川古文書館)

家督を相続した統幸の最初の大仕事は、屋山城の改修でした。前年の耳川の合戦に敗れ、劣勢となった大友氏の家臣には、主君を裏切り独立しようと考えるものが現われました。その筆頭が、鞍懸城(くらかけじょう)(現豊後高田市)の田原親貫 (ちかつら)です。統幸は田原氏対策の最前線の城として相応しいように屋山城の整備を行ったのです。

その後、史料で確認できるものでは、田原親貫の乱の平定、下毛郡(現中津市付近)で発生した悪党の撃退において軍功を挙げています。また、主君・大友義統(よしむね) が豊臣秀吉の臣下となった後の文禄の役(朝鮮出兵)の際には、「皆朱(かいしゅ)の槍」を賜ったと伝えられるほどの戦いぶりでした。

しかし主君の義統は文禄の役の後、鳳山城(朝鮮半島に造られた支城)から逃亡した罪で水戸などに幽閉されてしまいます。それにより大友氏は改易となり、主君を失った統幸は都甲領主の地位を失い、浪人することになってしまいました。しかし、その武将としての能力は広く知られており、すぐに豊前中津の黒田官兵衛に招かれ、その後、柳川の領主であった従弟の立花宗茂に2,000石の待遇で仕えることになります。

石垣原合戦

慶長3年(1598)、豊臣秀吉が逝去した事により、天下は秀吉の子である秀頼を立てる西軍と、家康を擁する東軍に二分されることになります。翌年に秀吉によって幽閉されていた義統は解放され、豊後一国を拝領する事を条件に西軍に付く事を約束してしまいます。

江戸時代初期に書かれた軍記物によれば、統幸は義統の子・能乗(東軍)に協力するために江戸に向かう途中、上関(山口県)で西軍に付いて豊後で挙兵することを決めた義統と出会います。

統幸は東軍につくよう義統を説得しますが、聞き入れられませんでした。敗北を予感する統幸でしたが、それでも主君への忠義から義統に従い、船を別府まで出して国東半島南部の攻略を行います。しかし中津城の黒田官兵衛が大友氏撃破の為に数倍とも言われる軍勢で別府に向かっている事を知ると、石垣原を見渡せる別府坂本村に陣を張って黒田軍を迎え撃ちます。これが世に有名な石垣原合戦です。

吉弘統幸公墓所(金宗院跡)

大友軍は少勢でしたが、統幸や宗像掃部(むなかた かもん)の奮戦によって一時は黒田軍を追い詰めます。しかし、統幸は井上九郎右衛門との一騎討ちに敗れて戦死してしまい、勢いを失った大友軍は降伏します。その後、吉弘統幸の勇猛さは現在に至るまで様々な形で語り継がれています。

統幸の死は多くの人の心を動かしました。統幸と戦った黒田家では、その歴史を記述した『黒田家譜(かふ)』において石垣原合戦について詳しく述べたのち、統幸のために特に一節を設けて忠義をたたえています。また、市内には吉弘氏の菩提寺であった金宗院跡があり、統幸の墓もあります。

吉弘統幸年表

| 西暦 | 事柄 | 年齢 |

|---|---|---|

| 1564 | 統幸、都甲(現 豊後高田市都甲地域)に生まれる。幼名松市。 | 1 |

| 1571 | 大友氏重臣であった祖父・鑑理が病死。 統幸は国衆に准ずる待遇を受ける。 |

8 |

| 1576 | 統幸、長安寺(現 豊後高田市加礼川)の権執行に任される。 | 13 |

| 1578 | 耳川の戦いで父・鎮信が死去。吉弘氏の跡を継ぐ。 | 15 |

| 1580 | 田原親貫(佐野鞍懸城・現 豊後高田市佐野)の反乱に際して屋山城を改修し、多くの戦功を立てる。 | 17 |

| 1582 | 下毛郡(現 中津市付近)の悪党を撃退する。 | 19 |

| 1586 | 岩屋城の合戦。叔父の高橋紹運が戦死。 | 23 |

| 1587 | 統幸、屋山に立願する。権別当となる。伊勢参りをする。翌年、息子・政宣が伊勢参り。 | 24 |

| 1593 | 文禄の役(朝鮮出兵)で活躍する。 | 30 |

| 大友義統が敵前逃亡の罪で改易。統幸は柳川の従弟・立花宗茂の元に身を寄せる。 | 30 | |

| 1597 | 立花家家臣として、慶長の役(朝鮮出兵)で活躍する。 | 34 |

| 1599 | 義統が伊豆から解放され、大坂に移る。統幸は義統・能乗との連絡を続けている。 | 36 |

| 1600 | 統幸、石垣原合戦で黒田軍の井上九郎右衛門との一騎討ちに敗れて戦死する。 | 37 |

リンク

都甲地域歴史資料展示場には、吉弘統幸についての資料が展示しています。

統幸公についてより詳しく知りたい方は、ぜひお越しください。

ダウンロード

吉弘統幸公の生涯やゆかりの地を紹介した散策マップ「都甲ものがたり」

- 都甲地域散策マップ[PDFファイル/3.6MB]

- 吉弘統幸公ゆかりの民話「吉名川悲話[PDFファイル/5.18MB]」