本文

【河内小】令和2年度「郷土の歴史・文化」出前講座を実施しました!

文化財室では市内の小・中学生に対して、地域の歴史・文化をテーマにした出前講座を行っています。

河内小学校では「総合的学習の時間」のなかで”ふるさと学習”という、地域の歴史文化や自然について学ぶ取り組みを行っています。その一環として、4~6年生を対象とした出前講座を行いました。4・5年生には「鞍懸城跡・校区の石造物」について、6年生には「校区の文化財めぐり」と題して出前講座を実施しました。

鞍懸城跡・校区の石造物編(4・5年生)

12月14日(月曜日)・18日(金曜日)、学校の前にそびえる「城山」の頂上に築かれた中世城郭・佐野鞍懸城跡について詳しく学ぶ講座を実施しました。また、校区内に所在する板碑や国東塔などの石造物についても現地見学を行いました。

鞍懸城跡についての詳しい情報はこちらから

↠ 鞍懸城を包囲せよ!国東半島の関ヶ原「田原親貫の乱」について

戦国時代の城と戦いを勉強しよう!

現地を見学する前に、まずは「鞍懸城がつくられた時代はどんな様子だったのか?」を知るために、12月14日(月曜日)に教室で戦国時代の城の仕組みや戦い方について勉強をしました。児童の皆さんは職員からの問いかけに元気よく回答したり、解説を熱心に聞いたりしていました。

戦国時代の最新兵器・鉄砲の仕組みについても、レプリカ火縄銃を使って学びました。実寸大の鉄砲を持ってみた児童たちは目を輝かせていました。特に4年生は国語で「ごんぎつね」を習ったばかりで、物語に登場する「兵十の火縄銃と一緒だ!」と喜んでいました。

鞍懸城跡に登ってみよう!

12月18日(金曜日)、教室での事前学習を踏まえて、佐野鞍懸城跡を実際に見学しました。当日は朝から冷え込みましたが天候にも恵まれ、山のふもとから徒歩約20分で標高約100mの「城山」(鞍懸山)に到着。

城の石垣や堀跡などを初めて目にした児童の皆さんは驚きを隠せません。堀の底まで下りてその深さを実感したり、攻め手になって城側から攻撃される様子に思いを馳せてみたり…。学校のすぐ近くに、400年以上経った現在でも立派な城跡が残されていることに、発見の連続です。

石造物も現地で見てみよう!

城跡探検の興奮も冷めないうちに…次の目的地は「塔ノ御堂」「カンカン堂」へ。鎌倉時代後期に造られたとされる板碑や国東塔といった、いずれも河内地区を代表する大型の石造物です。さまざまな”いのりの文化財”のかたちに児童の皆さんも、驚きと関心を持って見学していました。

校区の文化財めぐり編(6年生)

6年生には12月22日(火曜日)に、校区内に所在する遺跡・文化財について詳しく学ぶ講座を実施しました。河内小学校周辺は、校内のそばに古墳(の石室)があったり、目の前の山上には城跡(佐野鞍懸城)が残っていたりと、たくさんの文化財が所在する「歴史の宝庫」です!

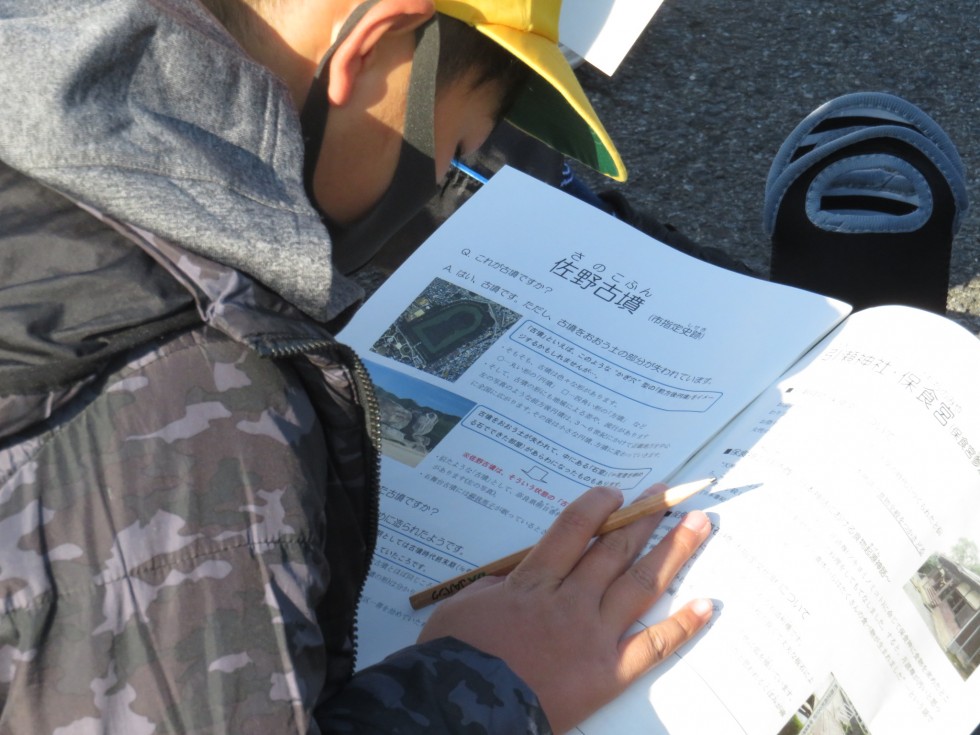

当日は風が少し強かったのですが、6年生4名の皆さんは、職員の説明に何度も頷いたり資料にメモしたりと一生懸命でした。当日の行程は以下の通りです。

佐野古墳(市指定史跡)

河内小学校入口にある古墳時代終末期に造られた古墳。実はこんな身近なところに文化財があることを再発見!古墳の石室の内側から観察したり職員に質問したりしていました。「石室に使われている石材は意外と大きくて驚いた!」

引瀬神社・保食宮参道石橋(市指定有形文化財)

食べ物を司る「保食神(うけもちのかみ)」をお祀りした神社。参道に架かる石橋は江戸時代後期に作られたもの。神社の鳥居に彫られた文字も細かく見ていました。「いつも見ていた橋だけど、とても古くて立派な石橋であることを初めて知りました!」

カワラガマ遺跡(県指定史跡)

カワラガマ遺跡は平安時代初期の窯跡。付近の薬王寺に瓦を供給していた生産拠点。出土した瓦を実際に触ってみて、ひっくり返すなどして様々な角度から見たり、隣の人の瓦と交換して違いを確かめてみたりと熱心でした。「昔の瓦って重い!手触りがザラザラしている!」

森貝塚・西田古墳

縄文時代後期の貝塚と河内中学校敷地内に移設してきた古墳。森貝塚では縄文土器の破片を見つけようと集中していました。その後、河内中学校敷地に移動して西田古墳と出土品の一部を見学しました。「中学校に古墳を移してきたなんて初めて知りました!」