本文

別府大学による「大原古墳」学術発掘調査 ~出土品から古墳時代を知る~

市内新栄にある大原古墳では、令和3年12月から別府大学による発掘調査が行われています。

この調査は、不明な点が多い大原古墳について(1)測量調査によって現状の古墳の形態を確認すること、(2)発掘調査によって古墳の規模や形状、周辺の状況(溝(=周溝)の有無)を確認し、出土遺物の検討から築造年代を明らかにすることを目的に、別府大学文化財研究所が主体となって行われている学術調査です。

昨年12月23日~28日にかけて行われた第1次調査では、別府大学文学部史学・文化財学科に所属する学生及び大学院生が発掘を行い、埴輪片(家形埴輪)や墳丘の表面に葺かれた石「葺石(ふきいし)」などの遺物を多数検出しています。

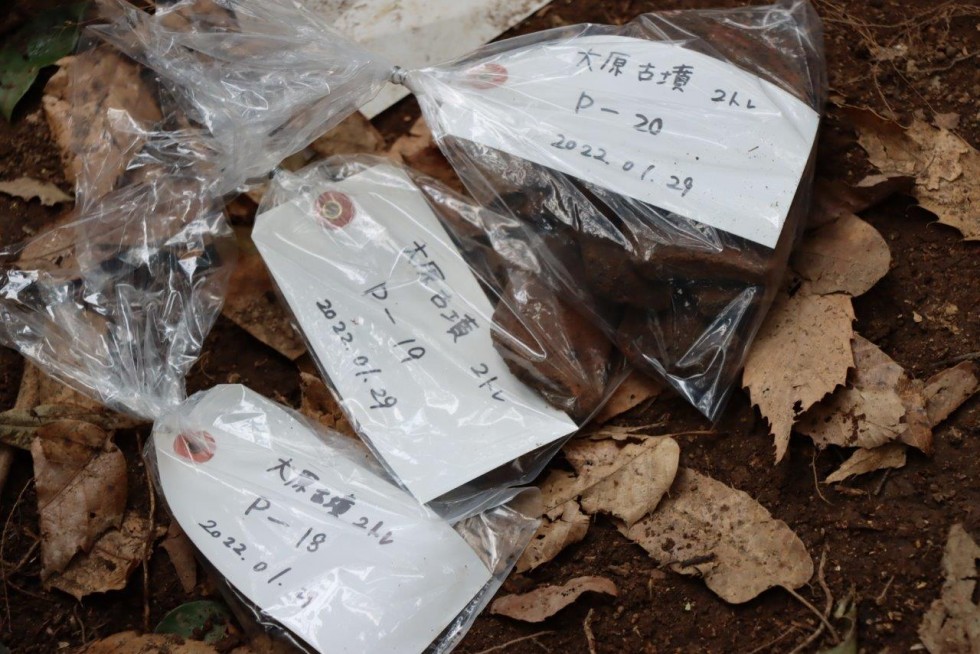

1月29日には、史学・文化財学科の田中裕介教授と玉川剛司准教授のほか、大学院生など4名が参加して、発掘調査で出土した遺物を実測し、取り上げていく作業が行われました。

田中教授は、「大原古墳はそんなに大きくありません。しかし多くの埴輪を持っています。この規模の古墳(20メートルくらい)でこのように多くの埴輪を持っていることはなく、また、今見る限りでは、(入津原丸山古墳と)ほとんど同一時期の可能性が高いので、もしかすると、(入津原丸山古墳の)関係者なのかもしれませんね。」と、発掘調査で埴輪が多数出ていることの意味について説明してくださいました。

また、現地で発掘作業の中心となっている玉川准教授は「豊後高田市は古墳が多い地域であると言えます。今後、豊後高田市教育委員会と協力して、小・中学生向けに発掘調査体験などを企画して、より皆さんに考古学や古墳を身近に感じてもらえるような取り組みを実施していきたいと考えています。」と今後の活動について話してくださいました。

千年以上の時を超えて古墳時代のことを"新たに発見"するなんて、なんだかワクワクしますね。

私たちの暮らすこの地域に、どんな人たちが暮らしていたのか、ヤマト政権とどのような関係だったのか。今後の調査に期待が膨らみます。

=大原古墳とその周辺=

墳頂部に箱式石棺が露出している古墳で、これまで本格的な調査がなされておらず、古墳の規模や築造時期についてはよくわかっていません。

大原古墳の北側約130mには、4世紀末~5世紀初頭(古墳時代中期初頭)に築造された、大分県内最大級の規模を誇る円墳「入津原丸山古墳」が所在しています。その周辺は大原古墳を含め多くの古墳が集中している地域で、古墳時代中期初頭におけるヤマト政権と国東半島北側の首長たちとの関係性を考察する上で、重要な地域といえます。

墳頂部にある箱式石棺

入津原丸山古墳については、↓に詳しく掲載していますのでご覧ください!

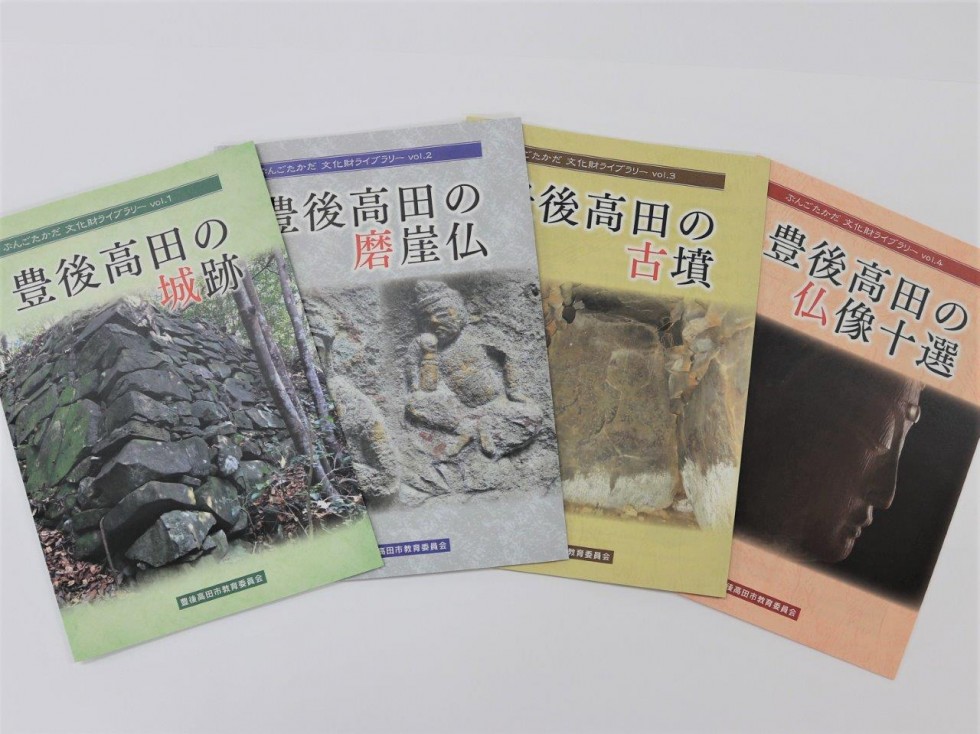

ぶんごたかだ文化財ライブラリーvol.3『豊後高田の古墳』

入津原丸山古墳

関連リンク

豊後高田の多様な文化財の魅力をご紹介します!「ぶんごたかだ文化財ライブラリー」刊行中!

シリーズは、令和4年1月現在4冊目が発刊されています!