本文

「城山薬師堂四面石仏」が県指定有形文化財に指定されました!

新・県指定有形文化財「城山薬師堂四面石仏」とは?

巨大な岩石の四面に石仏をほどこした「城山薬師堂四面石仏」が、県指定有形文化財[彫刻]に指定されました。

当石仏は、室町時代に制作された石仏で、巨大な安山岩(高さ227cm、横幅258cm、奥行き197cm)の四面に全部で10躯の仏像が彫り込まれています。当石仏のように岩石の四面に石仏を展開する彫刻は、他に類例を見ません。

国東半島の石造物の多様さを示す1つの作例として、特に重要であると評価されました。

城山薬師堂四面石仏の地図

ぐるり一周 城山薬師堂四面石仏

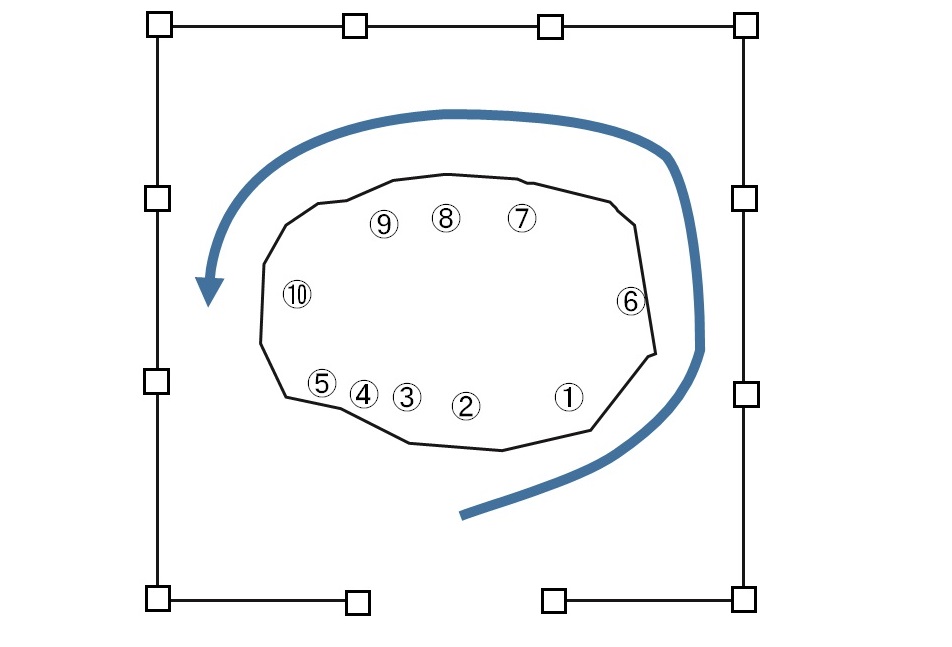

堂内見取り図

城山薬師堂四面石仏には10躯の仏像が彫り込められています。今回の調査では、全体として背面にある像のほうがつくりがよく、初期に造られた像と考えられ、その後、側面や正面の像が造られたと推定されました。一度に造られたものではなく、造像にやや長い年月がかけられたということにもなります。

例えば、➇阿弥陀如来坐像と➀阿弥陀如来坐像を見比べてみると、➇の方が頭体のバランスが良く、彫り口も深く丁寧なつくりであると評価できます。

正面

➀阿弥陀如来坐像➁不空羂索観音立像(ふくうけんじゃくかんのんりゅうぞう)➂薬師如来立像➃尊名不詳仏➄尊名不詳仏

正面には最も多い5躯の仏像が彫り込まれています。お堂の入り口の向きから考えても、こちらが正面と捉えられているようです。➀阿弥陀如来坐像は四面石仏の中でも最大の像で、そのすぐ左の3面6臂の像は不空羂索観音とされています。正面側の像の多くは磨滅しており、尊名不詳となってしまった像も多いです。

向かって右面

➅阿弥陀如来坐像

やや磨滅しているのですが、螺髪(髪の毛)に黒の彩色がもっともよく残っているのはこの像です。

背面

➆阿弥陀如来坐像➇阿弥陀如来坐像➈薬師如来立像

10躯の像の中でも最もつくりが良いとされるのが、➇阿弥陀如来坐像です。特にお顔が立体的に彫り込まれており、保存状態も良いです。

向かって左面

➉阿弥陀如来坐像

こちらの像は特に残りが良く、造顕当時の様子がよくわかります。穏やかな表情が確認できます。

薬師堂をぐるりと一周してみると、阿弥陀如来の像の方が多いと気づきます。薬師堂という名称で伝わってはいますが、今回の調査では四面石仏は阿弥陀信仰に基づいて造像されたのだろうと評価されました。

また、現地の地形と城山薬師堂の関係性についても検討が加えられました。石仏は比較的固い安山岩に彫られていますが、その根元は非常にやわらかい岩石と一体化しています。周辺を見渡すと、岩石の大きさには差があるものの、同様に安山岩の礫と尾根状のやわらかい岩石が一体化している状況が見られます。堂の基礎石にも同様の安山岩が使われており、この独特な地形を利用して薬師堂は建てられています。

今回「早田国東塔」も指定されましたので、豊後高田市に所在する県指定文化財は59件となりました。また、県指定への昇格に伴い、市指定文化財は138件になりました(平成31年3月12日現在)。