本文

「島原藩領田染組村絵図」が県指定有形文化財に指定されました!

新・県指定有形文化財「島原藩領田染組村絵図」とは?

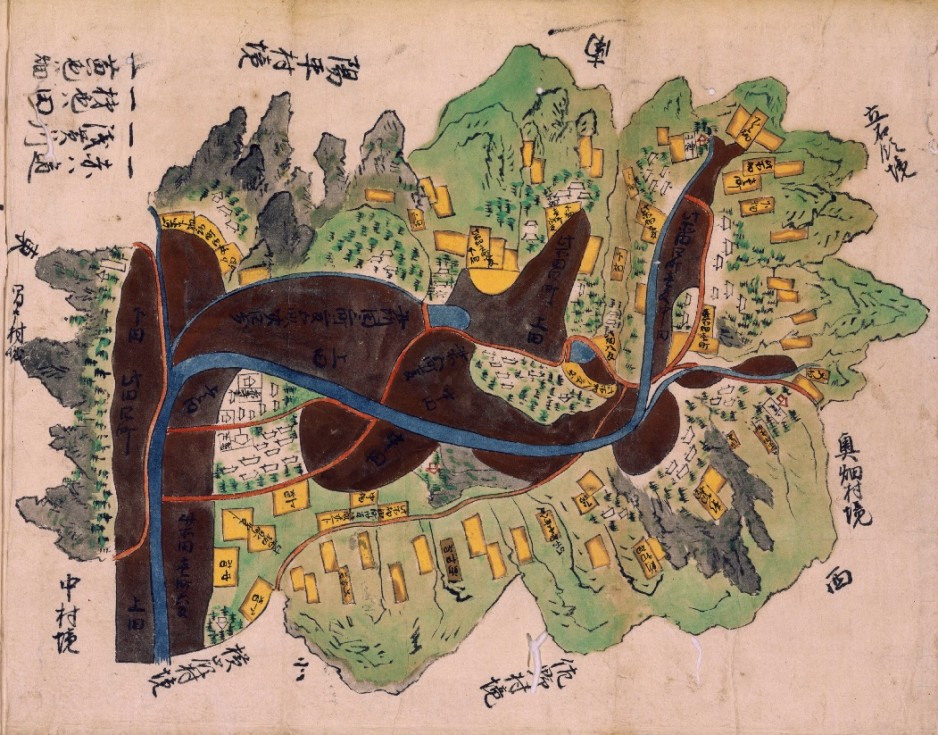

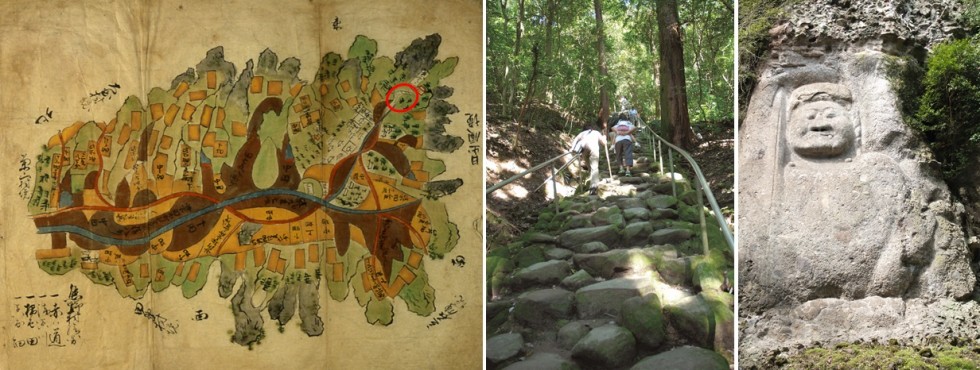

島原藩領田染組村絵図(小崎村)

江戸時代の田染荘の様子を描いた「島原藩領田染組村絵図」が、県指定有形文化財[歴史資料]に指定されました。

当村絵図は、田染地区が島原藩領に編入された後に、田染地区の各村の様子を知るために作らせたもので、元禄2年(1689年)に制作した原本を天保7年(1836年)に写し取ったものです。

田染荘の調査や、重要文化的景観選定に係る文化財調査などにおいて、歴史資料として重要な役割を果たしたことが高く評価を受け、今後も近世村落史研究等に大いに活用がなされることが期待されています。

なお、当村絵図は大分県立歴史博物館の平常展等でご覧になることができます(展示替え等により、少しずつ順番に展示されています)。

島原藩領田染組村絵図 新指定のポイント

江戸時代前期の田染地区の風景を描く

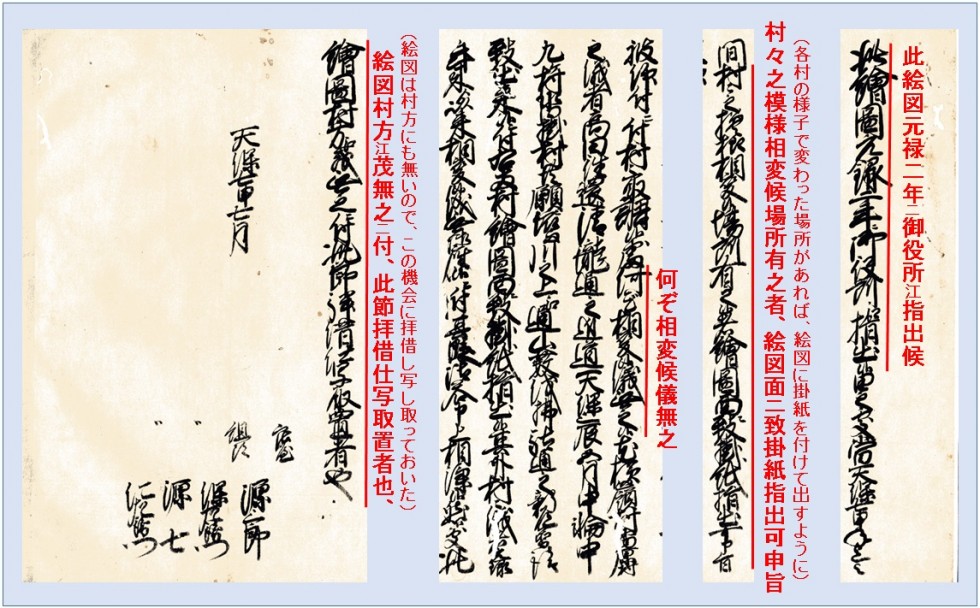

村絵図は蕗村・菊山村・横嶺村を除く13点が伝来しており、それらは江戸時代前期の田染地区を描いています。奥書部分によれば、この村絵図の元となった図は元禄2年に(島原藩の)御役所へ差し出した村絵図であり、島原藩の調査のために村方に送られ、天保7年までの約150年の間の村の変化を掛紙に書いて提出するよう命じられたという経緯が分かります。この時、田染地区の各村の三役は、村方に絵図が無いため、これを機会に絵図を写し取っておいたと記載しています。

この調査の結果について、村方の三役は「何ぞ相変わり候儀これ無く候(何も変わった所はありません)」と回答しているため、当絵図は元禄2年(1689年)の田染地区の様子を描いていることが分かります。

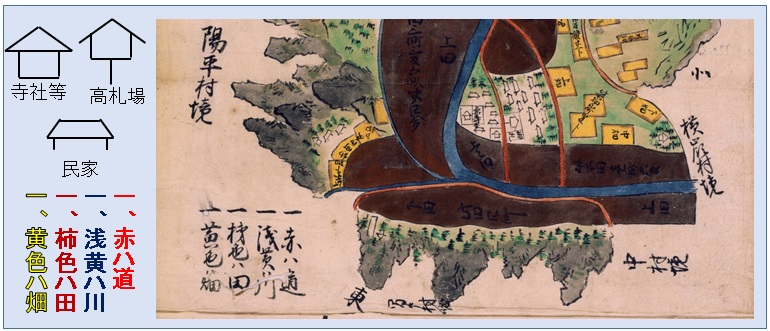

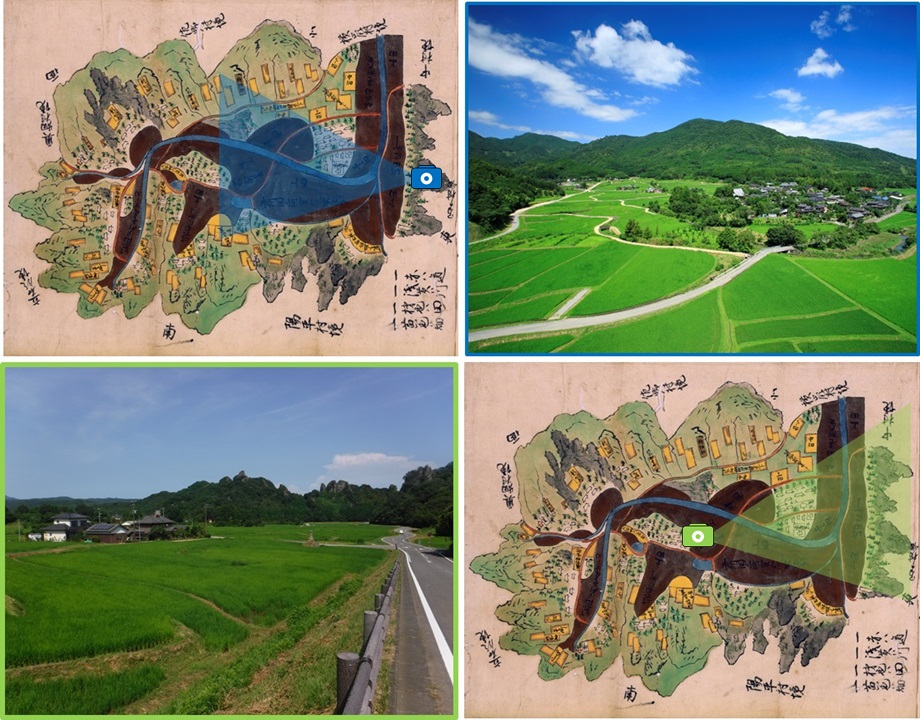

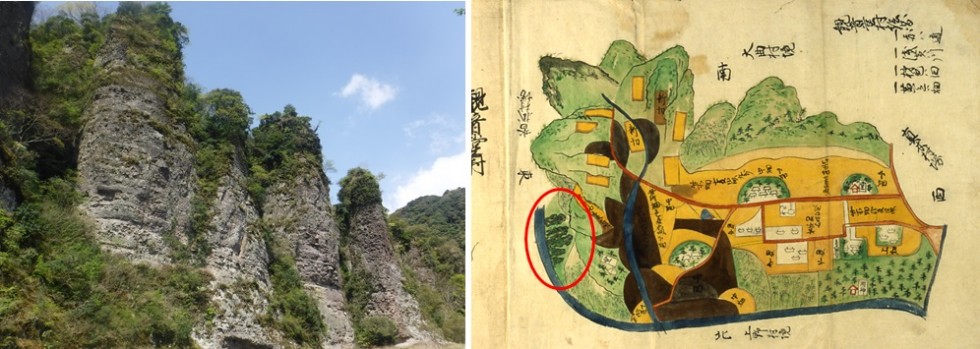

村絵図では、道を赤、川や水路を浅葱(水色)、田を柿色(柿渋の濃い茶色)、畑を黄色で色分けしており、周辺の森林、寺社、岩峰なども描き分けてあります。今では名所となっているような場所もしっかりと描きこまれています。実際に田染地区を訪れて、絵図を見てみると違った視点が見えてくるかもしれません。

田染荘小崎の農村景観 と 村絵図

熊野磨崖仏の石段 と 村絵図

三の宮の景 と 村絵図

明細帳から田染地区を見る

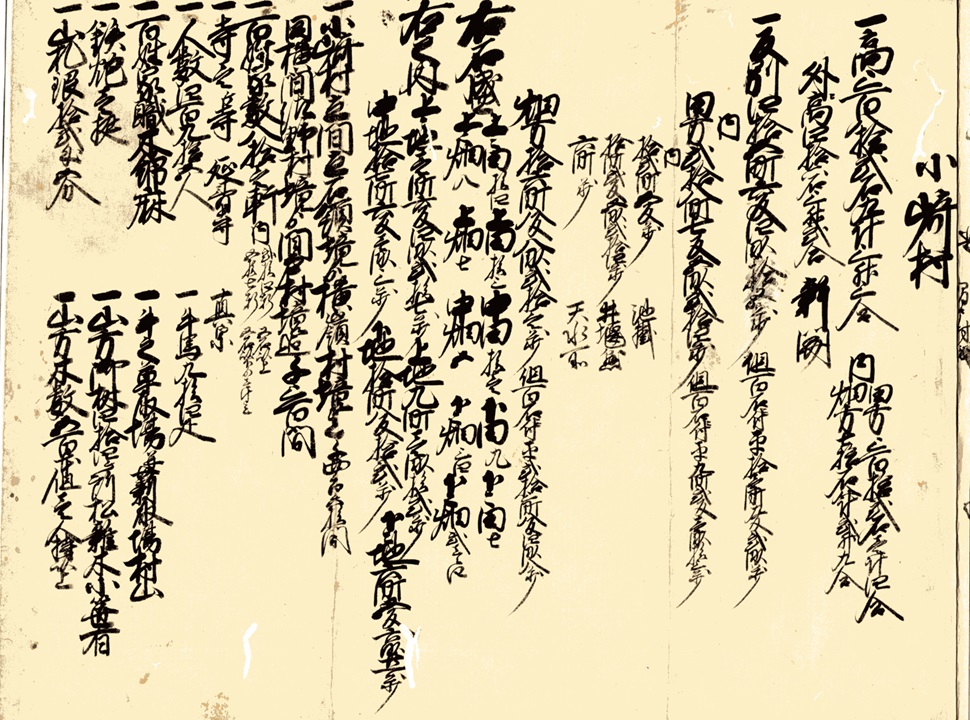

小崎村明細部分

当村絵図には各村の明細帳も附されており、当時の田染地区の様子を詳細に確認することができます。水田や畑はもちろん、それらの田畑の灌漑の状況(池、井堰、天水など)、百姓の家の数、寺社の数と宗派、人口と牛馬の数、副産物(木綿や牧草・薪など)、鉄砲の数などが記されています。

明細帳部分の詳細な内容については、『豊後高田市史』にも掲載してありますので、興味のある方は是非ご参照ください。

今回「石造地蔵菩薩坐像」も指定されますので、豊後高田市に所在する県指定文化財は57件となりました。また、県指定への昇格に伴い「田染荘の村絵図」の市指定は解除され、140件になりました(平成30年2月6日現在)。