ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

【三浦小】平成30年度「郷土の歴史・文化」出前講座を実施しました ~土器・石器編~

教育委員会文化財室では市内の小・中学生に対して、地域の歴史・文化をテーマにした出前講座を行っています。

5月10日(木曜日)には、授業で縄文時代・弥生時代を学習した三浦小学校6年生に、市内の遺跡で出土した土器・石器を使って、実際に手に触れながら観察する講座を実施しました

小学生にとって実物の土器・石器を見たり、触ったりするのは初めての経験。最初は恐る恐る土器に触れていましたが、「思ったよりも土器が重い」「ザラザラした手触り」「土器によって色が違う!」…といった感想を聞かせてくれました。教科書で習ったばかりのモノが次々と小学生の目の前に登場します。「あ、黒曜石だ」「これは石包丁だ!」と声が上がります。

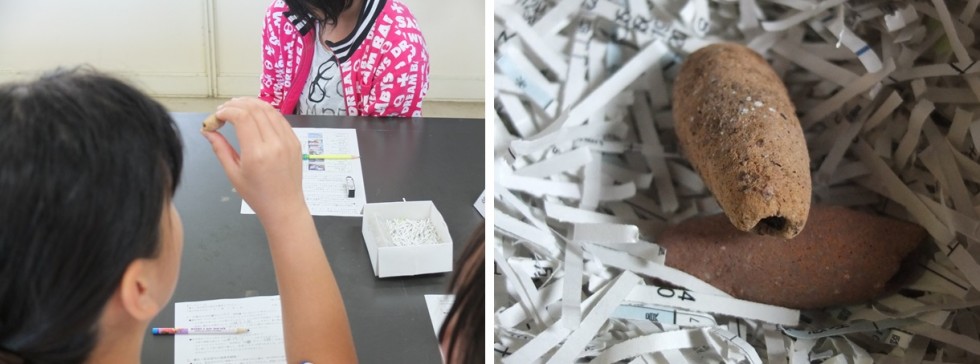

地元・香々地地域の遺跡で出土した資料についても、じっくり観察しました。弥生時代に魚をとるための網につけた「錘(おもり)」です。皆、最初は何に使う道具なのか…首をかしげていましたが…しばらく見ていくうちに「あっ!おもりだ」と大正解。身近な地域にも、大昔の人々の暮らしがあったことを実感できた講座となりました。

出前講座の様子

これから土器を触ってもらいます 質問にも頑張って答えます!

土器を持ち上げて一言「弥生土器は重いっ!」 触ってみると「ザラザラしている」

気づいたことはメモを取ります 黒曜石の石器は実際に切れるのか実験中

この土器はどう使うのかな? これが「土錘(どすい)」です