本文

豊後高田市の前方後円墳について

豊後高田市の新栄から真玉にかけての沿岸部にはたくさんの古墳が並んでいます。

中でも現在指定文化財になっている3ヶ所の前方後円墳(真玉大塚古墳・猫石丸山古墳・入津原丸山古墳)は地域を広く束ねる「首長」の墓であったことが指摘されています。これらの前方後円墳は、県内でも屈指の大きさで、上空から見ても古墳の形がよく分かります。

豊後高田市の前方後円墳の特徴は、周濠がはりめぐらされている点です。この周濠は元々は古墳と外界との境目の役割を果たしましたが、古墳を目立たせるためや、大規模な周濠によって権力を示すために造られるようになりました。

このページでは、豊後高田市を代表する前方後円墳について紹介します。

文化財ワンポイント:前方後円墳とは?

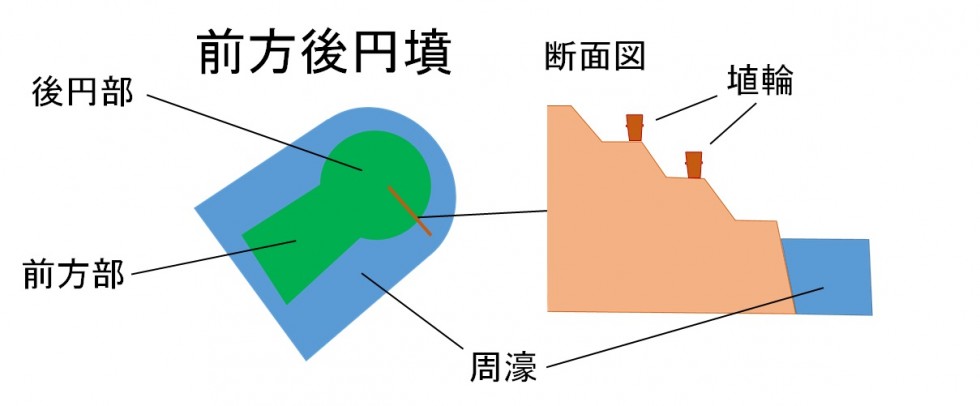

前方後円墳は、方墳と円墳が接続する古墳の形式の1つで、上空から見ると「鍵穴型」をしています。3~7世紀にかけて造られ、大きなものが多いため、日本を代表する古墳の形式になりました。大分県でも沿岸部を中心に多くの前方後円墳が見られます。

真玉大塚古墳【市指定史跡】

市内最大の古墳である真玉大塚古墳は、5世紀後半に造られたと推定される県下最大級の前方後円墳で、墳長は100m、2重の周濠を含めると全長135mに及びます。現在も周濠の一部は水を湛えています。古墳の上に並べられたと考えられる大きな円筒埴輪なども出土しています。

残念なことに前方部が神社の造営により大きく削り取られ、後円部も一部後世に削られています。

側面から前方後円墳の姿を確認できる(左)、古墳内に造られた致斎神社(右)

現在も周濠の一部に水を湛えている(左)、出土埴輪は真玉中学校で郷土学習に利用されています(右)

上空から見た真玉大塚古墳(清水宗昭氏・写真提供)

真玉大塚古墳の位置

入津原丸山古墳【県指定史跡】

入津原丸山古墳は、県内最大級の帆立貝式古墳で、市内で2番目に大きな古墳です。帆立貝式古墳とは、円墳に祭壇の役割を果たす短い突起(造り出し)が付属したもので、上空から見ると帆立貝のような形をしている前方後円墳の一種です。墳長は70mほどあります。

明治34年の発掘調査で、箱式石棺(現在は古墳の石碑になっています)・四獣鏡・鉄剣などが出土し、現在は東京国立博物館に収められています。

入津原丸山古墳(左)、二重周濠復元図(青色着色)(右)

石碑は石棺の一部を利用している(左)、出土資料(『豊後高田市史』より)(右)

上空から見た入津原丸山古墳(清水宗昭氏 写真提供)

入津原丸山古墳の位置

猫石丸山古墳【県指定史跡】

猫石丸山古墳は、古墳時代後期に造られた市内で3番目の大きさを誇る前方後円墳です。墳長は65m程です。墳丘周辺が畑地化などで一部削平を受けているものの、全体の形状はよく残っています。発掘調査によって周濠と共に円筒埴輪片が多く確認されました。

猫石丸山古墳(左)、埴輪出土状況(『豊後高田市史』より)(右)