本文

江戸時代のベストセラー『塵劫記(じんこうき)』の著者・吉田光由について

江戸時代の本と言えば、『南総里見八犬伝』や『太閤記』などを思い出す人が多いと思いますが、これらは江戸時代後期の一時的なブームによるもの。江戸時代前期~明治時代の長い期間において、最も多くの人に読まれたとされるのが、日本最初の数学の教科書である『塵劫記』です。

『塵劫記』では、いわゆる和算(鶴亀算などは有名です)を多く取り上げ、生活で役立つ数学を広く学ぶための教本でした。そのため、江戸時代の塾・寺子屋はもとより、『塵劫記』で勉強した明治時代の教師も『塵劫記』を使った授業をしていたようです。

実はこの塵劫記の作者・吉田光由(よしだみつよし)は、一時期夷谷で暮らしていたとされます。このページでは、吉田光由が本市に残した足跡について紹介します。実際に『塵劫記』の問題も掲載しますので、吉田光由に挑戦してみてください。

吉田光由、夷谷に移り住む

吉田光由は京都の商人・角倉家の出身で、幼い頃より数学を好み、親戚らの教えを受けて、数学の知識をつけていったといいます。光由は旅好きであったことでも知られており、晩年の頃は九州の各所も巡り歩いていたらしいのですが、その途中で香々地・夷谷の耶馬の風景を大変気に入って、住むようになったと言われています。

そして光由は「稽古庵(溪口庵)」という塾を開いて、夷谷の子ども達に数学を教えたとされています。やがて渡辺藤兵衛という光由の弟子が、光由が去った後も夷谷に残り、稽古庵で数学を教えたとされています。現在でも西夷集落には渡辺藤兵衛が存命の頃(元禄期)に写された『塵劫記』が残されています。

伝吉田光由の墓(市指定史跡)について

吉田光由は京都で没したとされていますが、夷谷にも光由を慕った人々によって墓がつくられたとされています。夷地区・前田の台林(だいばやし)の丘陵を上ってゆくと、吉田光由及び渡辺藤兵衛の墓があります。

渡辺藤兵衛の墓は、「即頓休圓大徳」「【左面】洛陽(京都)吉田七兵衛尉光由末弟/俗名渡辺藤兵衛尉某」「【右面】宝暦四(1754)丁亥天十二月廿六日」と文字が刻まれています。光由の墓は無銘ですが、地元の人々の言い伝えによって、大事にされてきました。

吉田光由の墓(登り口)のアクセス

※ここから標柱に沿って10分程度進んだところにあります。

※途中、墓地への入り口が分かりづらくなっています。

吉田光由からの挑戦状

豊後高田市と吉田光由の縁について学んだところで、実際に『塵劫記』で出題されていた問題を見てみます。江戸時代の子どももけっこう難しい問題を解いていたみたいです。

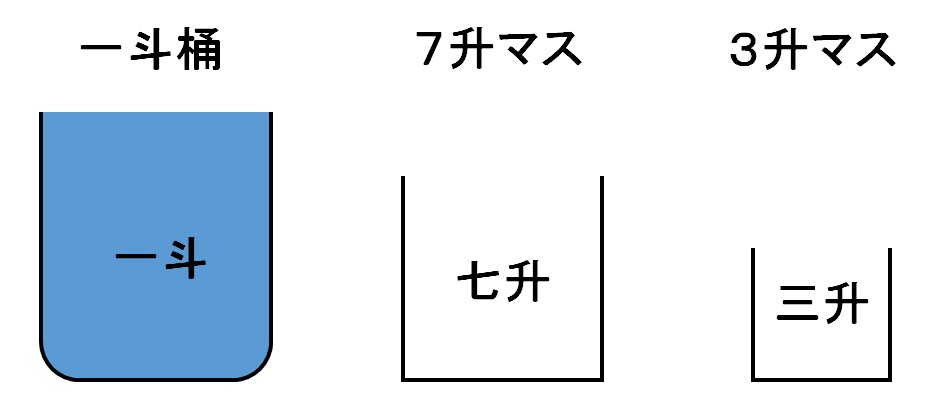

【第1問】油分け算

1斗桶に油が1斗あります。これを二人で分けたいのですが、7升マスと3升マスしかありません。どのように分ければよいでしょうか?

※1斗=10升です。

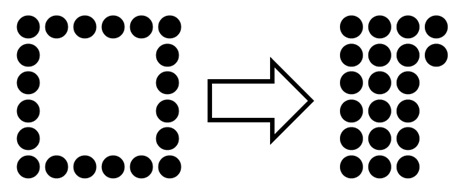

【第2問】薬師算

左のように四角く並べた丸薬を、右のように詰めて並べると(四角形の一辺にあわせて並び替えます)、右上に余りが出てきます(右図では余りは2)。この余りが7個になるのは、一列の丸薬が何個のときですか?